コーディネーションとサイコキネティックスの要素を取り入れた1 対 1 ~ 3 対 3

- コーン2個

- ハードル4個

- ミニゴール2個

- ゴール1ヶ所

- ビブス3枚

- ボール3球(1回のプレーで使用する数)

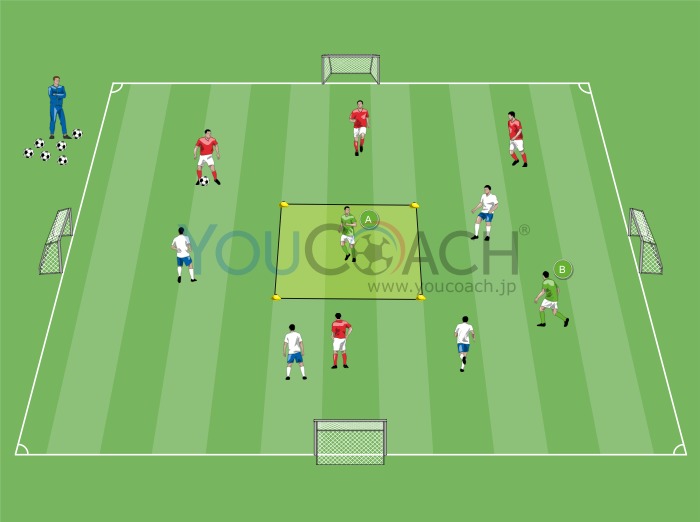

- プレーエリア: 40 x 35m

- プレーヤー: 6名 + GK1名

- 所要時間: 20分

- セット数: 6名1グループで計3セット

| 概要 | サブテーマ |

|---|---|

|

異なる状況下でフィニッシュ精度を鍛えるシチュエーショントレーニング。コーディネーションとサイコキネティックスの要素も組み込まれています |

跳ぶ, はう, コーディネーション能力, サイコキネティック, マークを外す, パス, フィニッシュ, マークにつく, ゴールを守りながらのディフェンス, 攻撃におけるスカリオナメント, 守備におけるスカリオナメント, 1対1, 2対2, 3対3 |

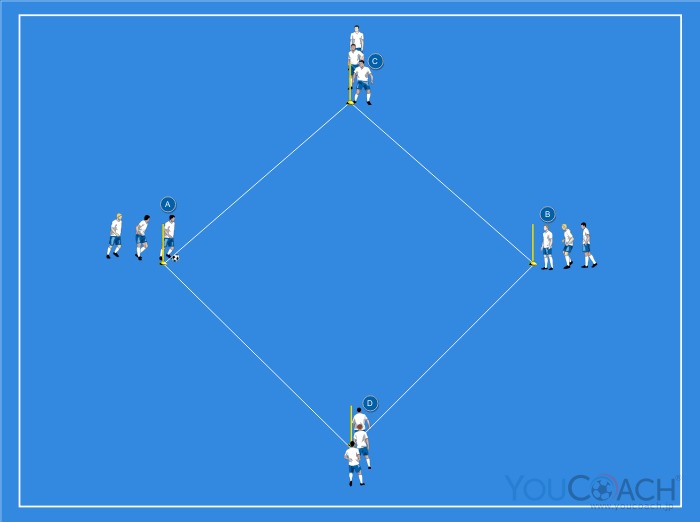

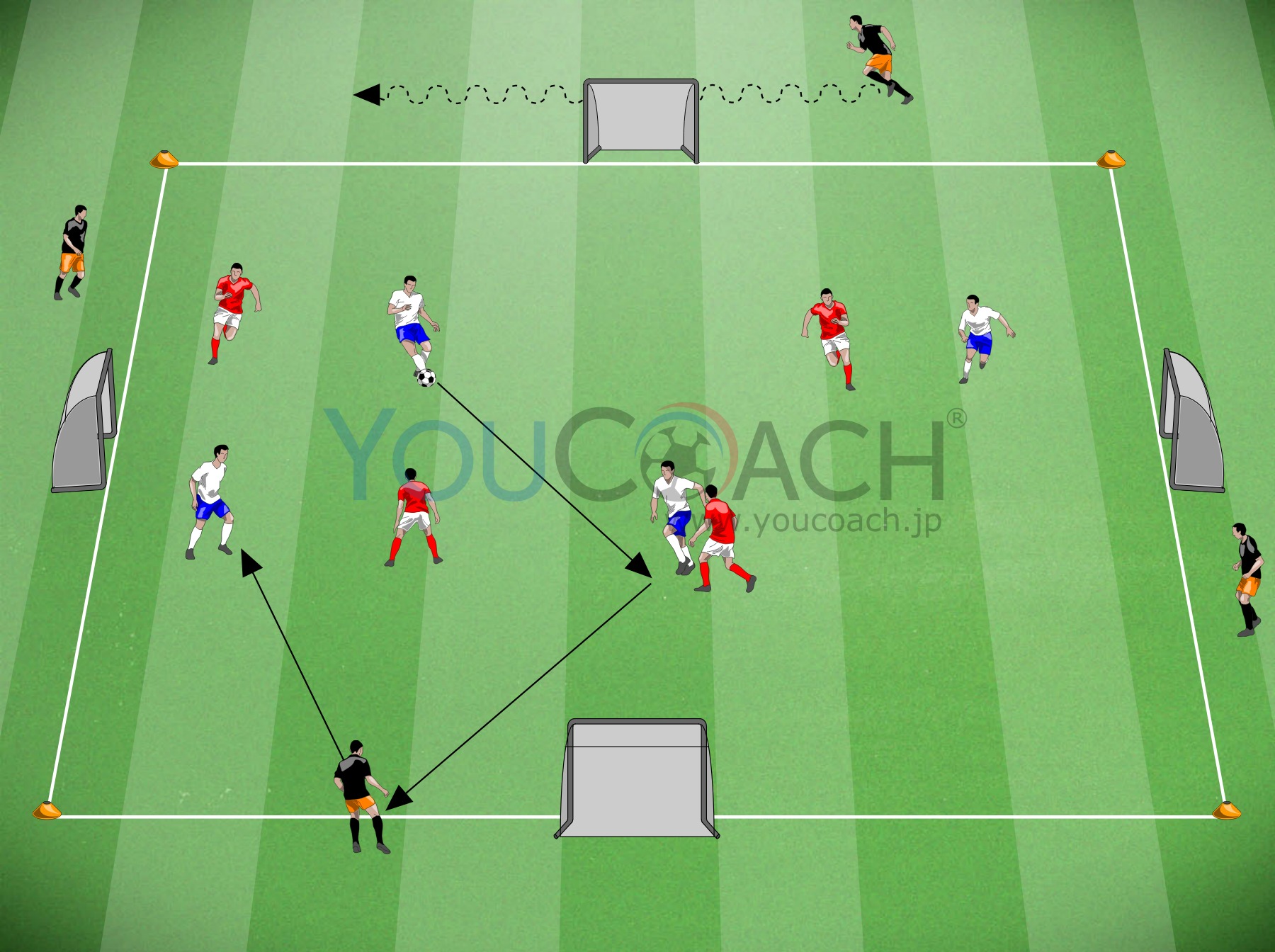

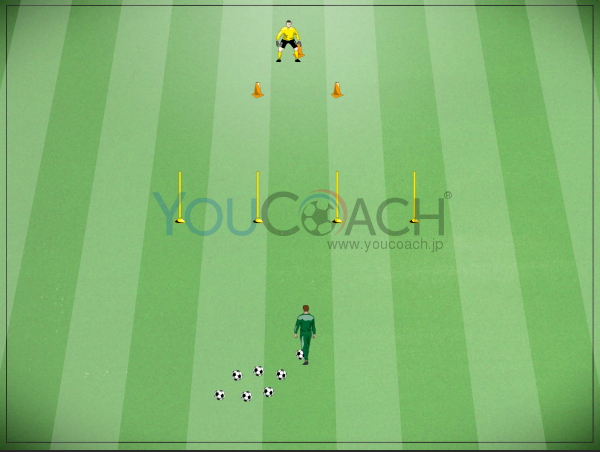

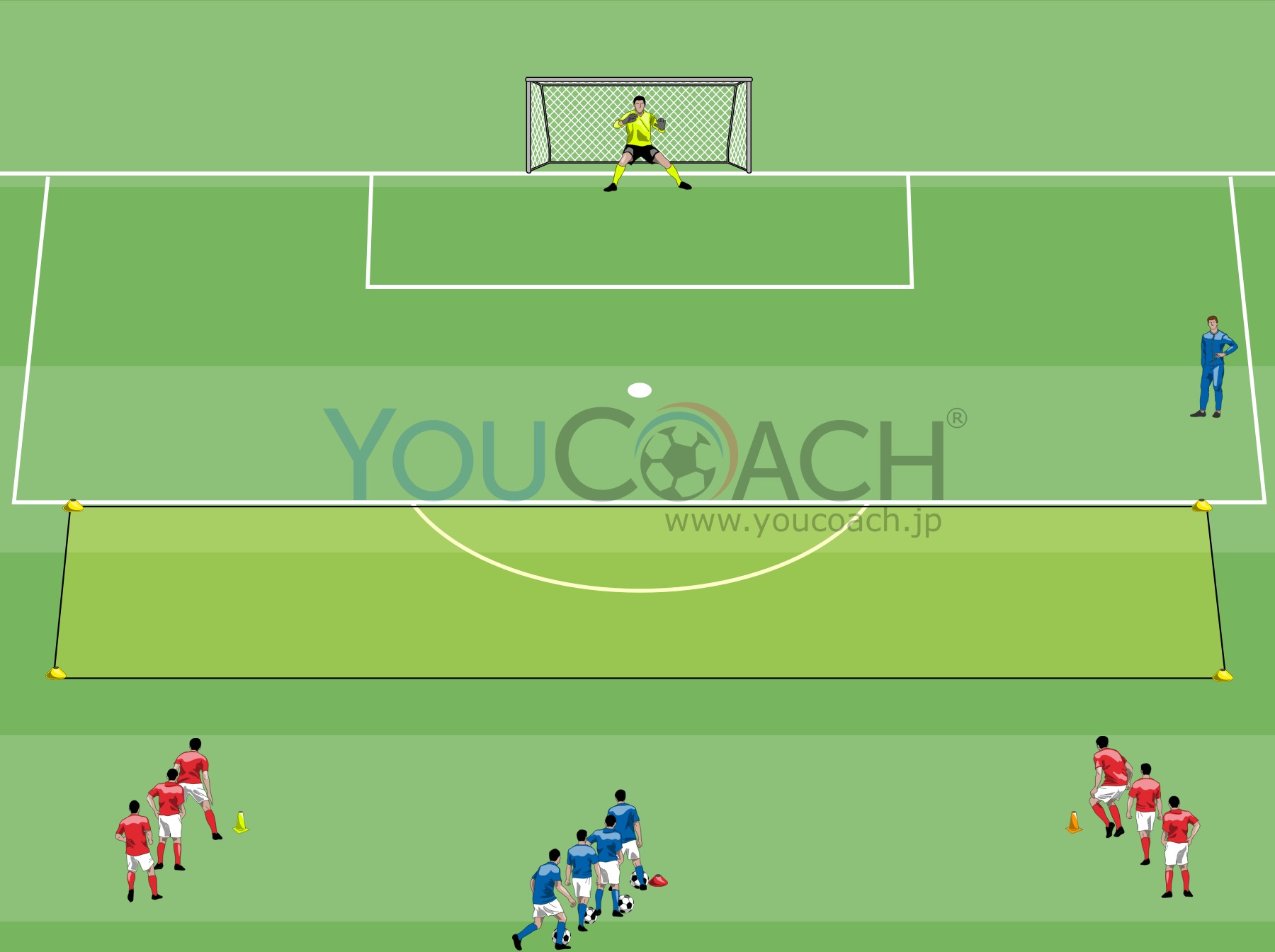

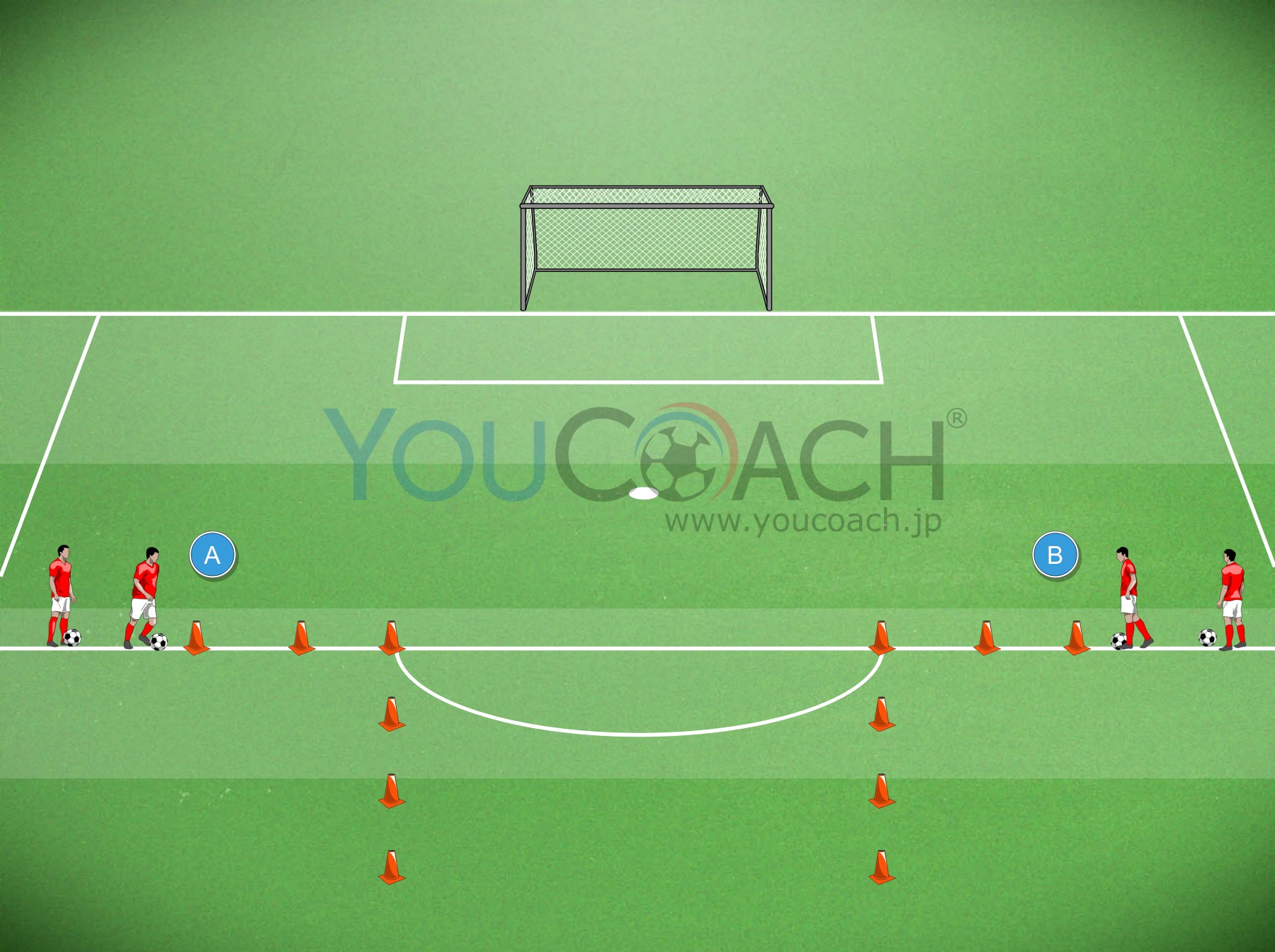

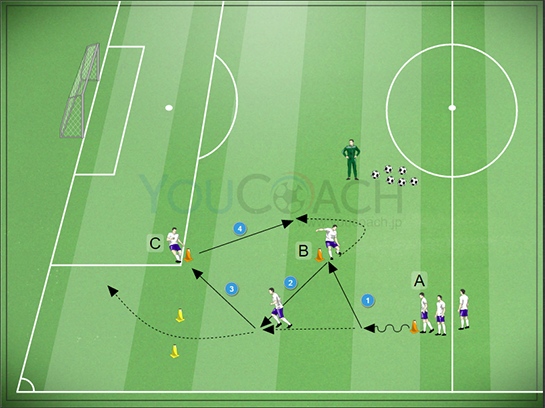

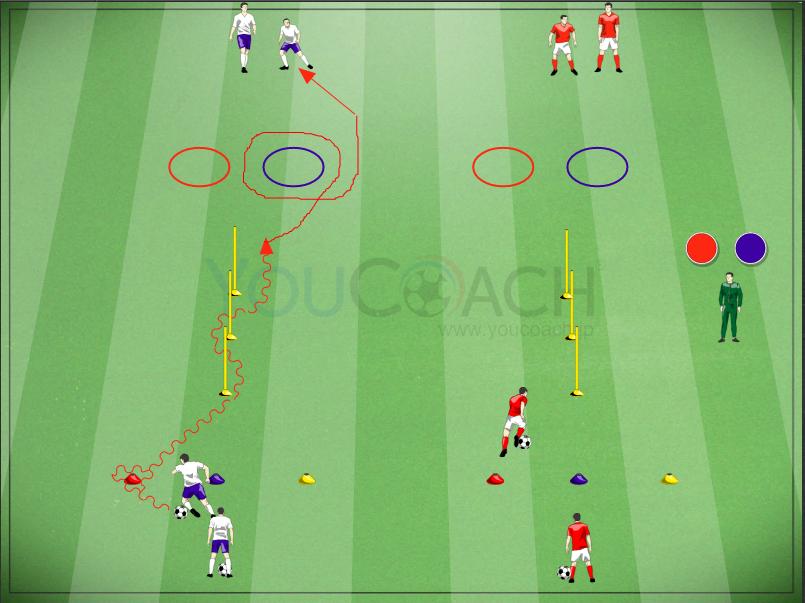

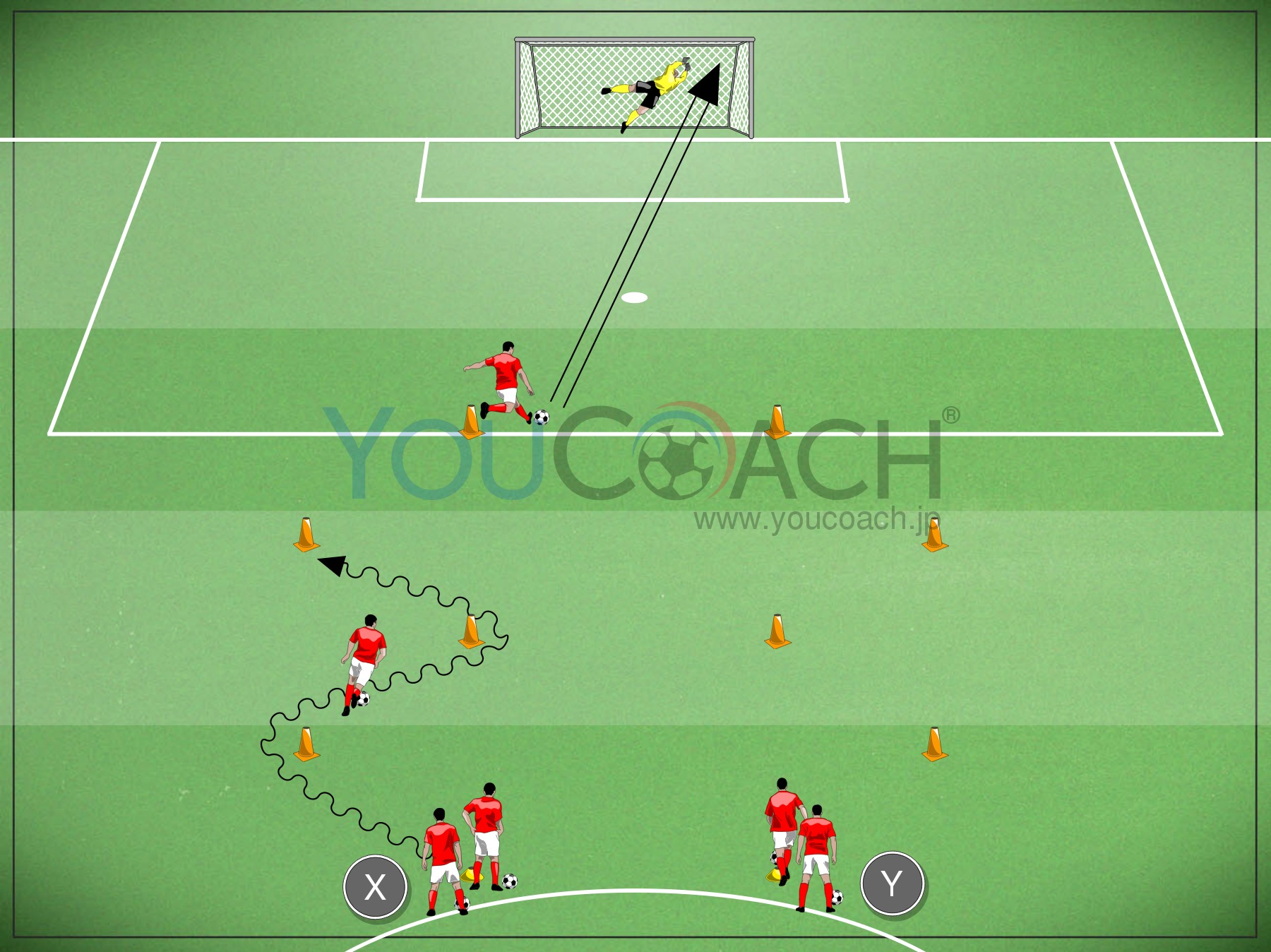

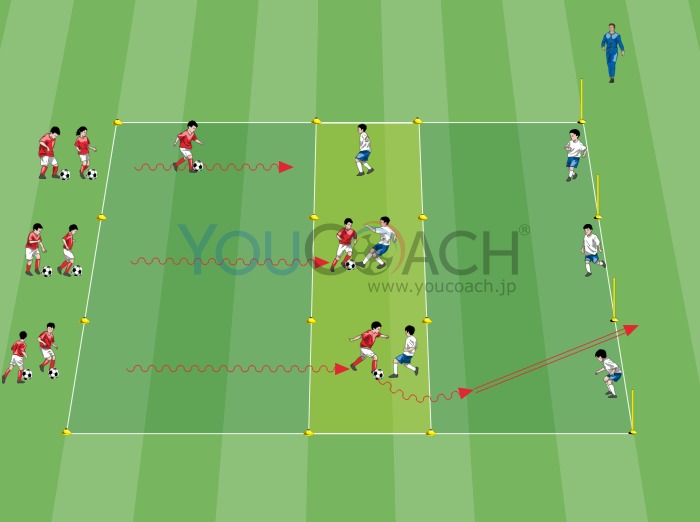

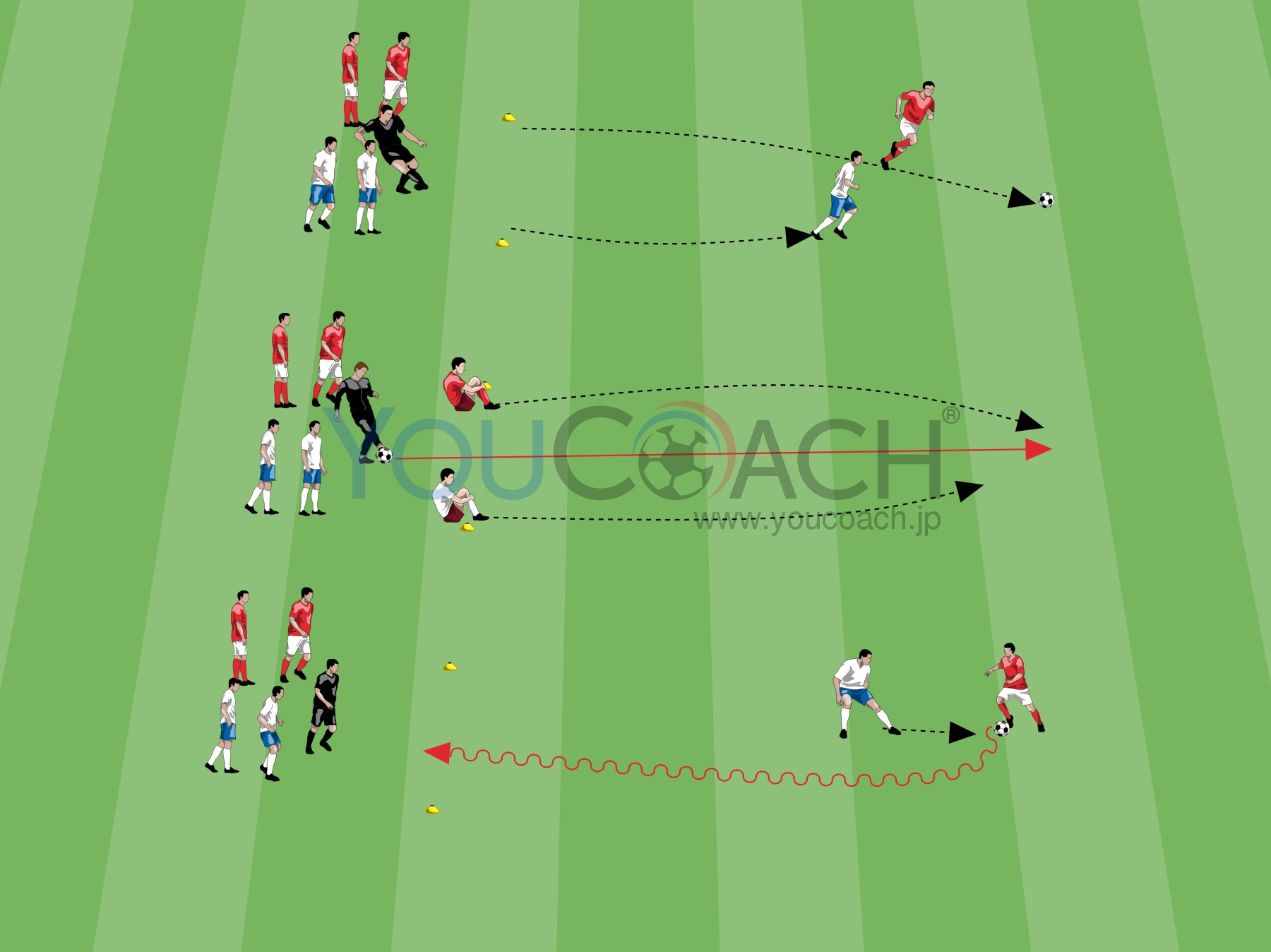

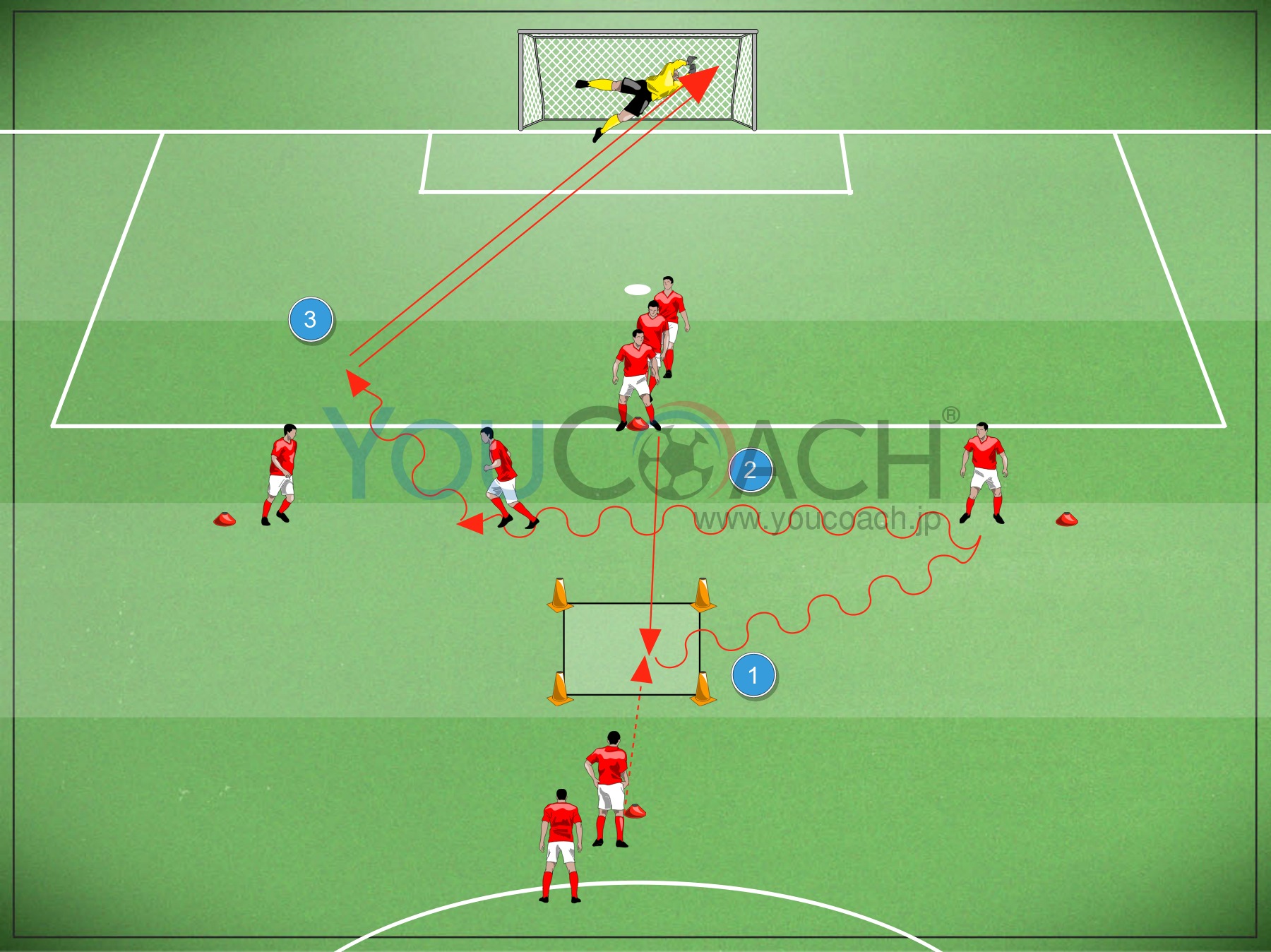

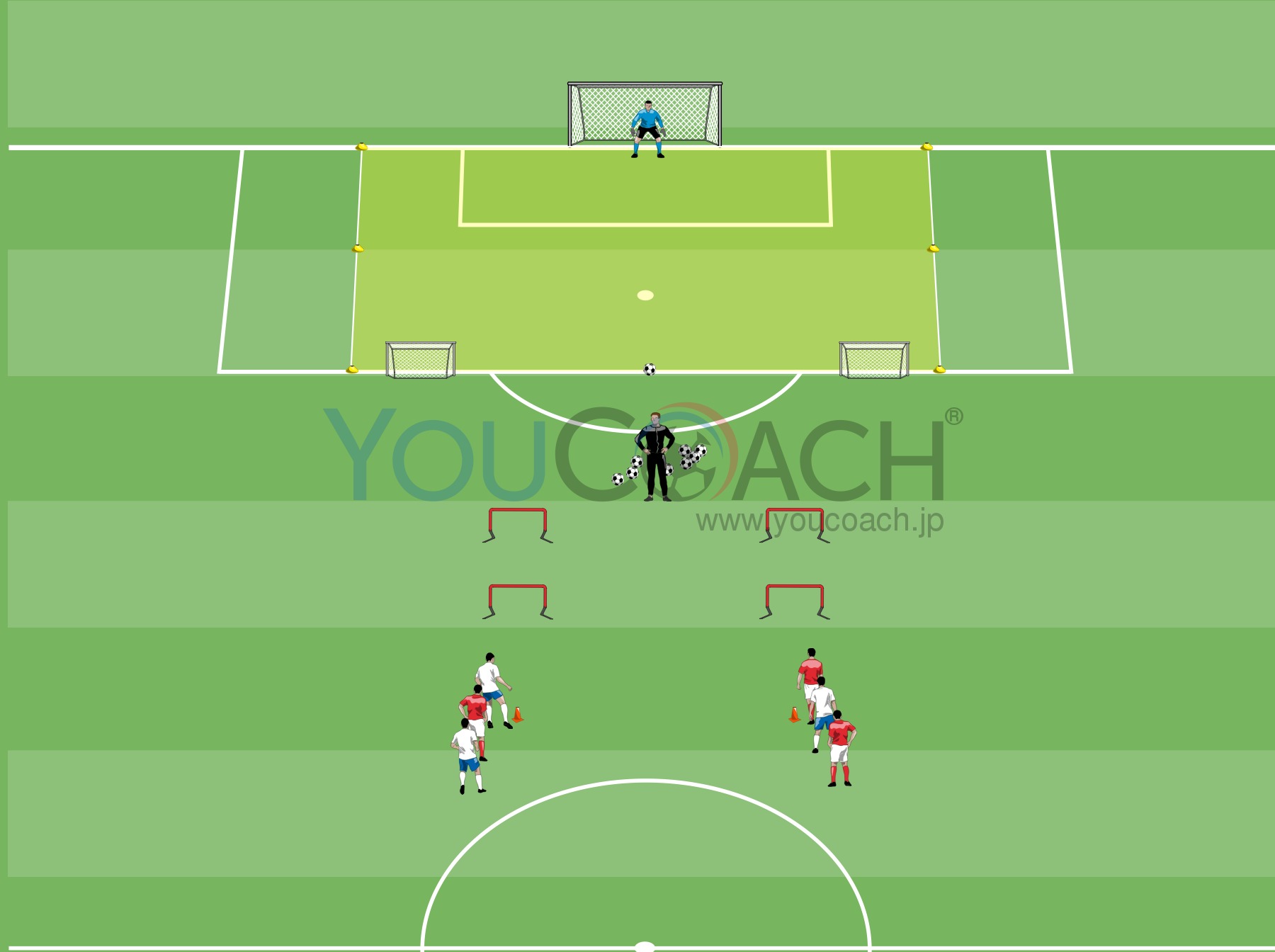

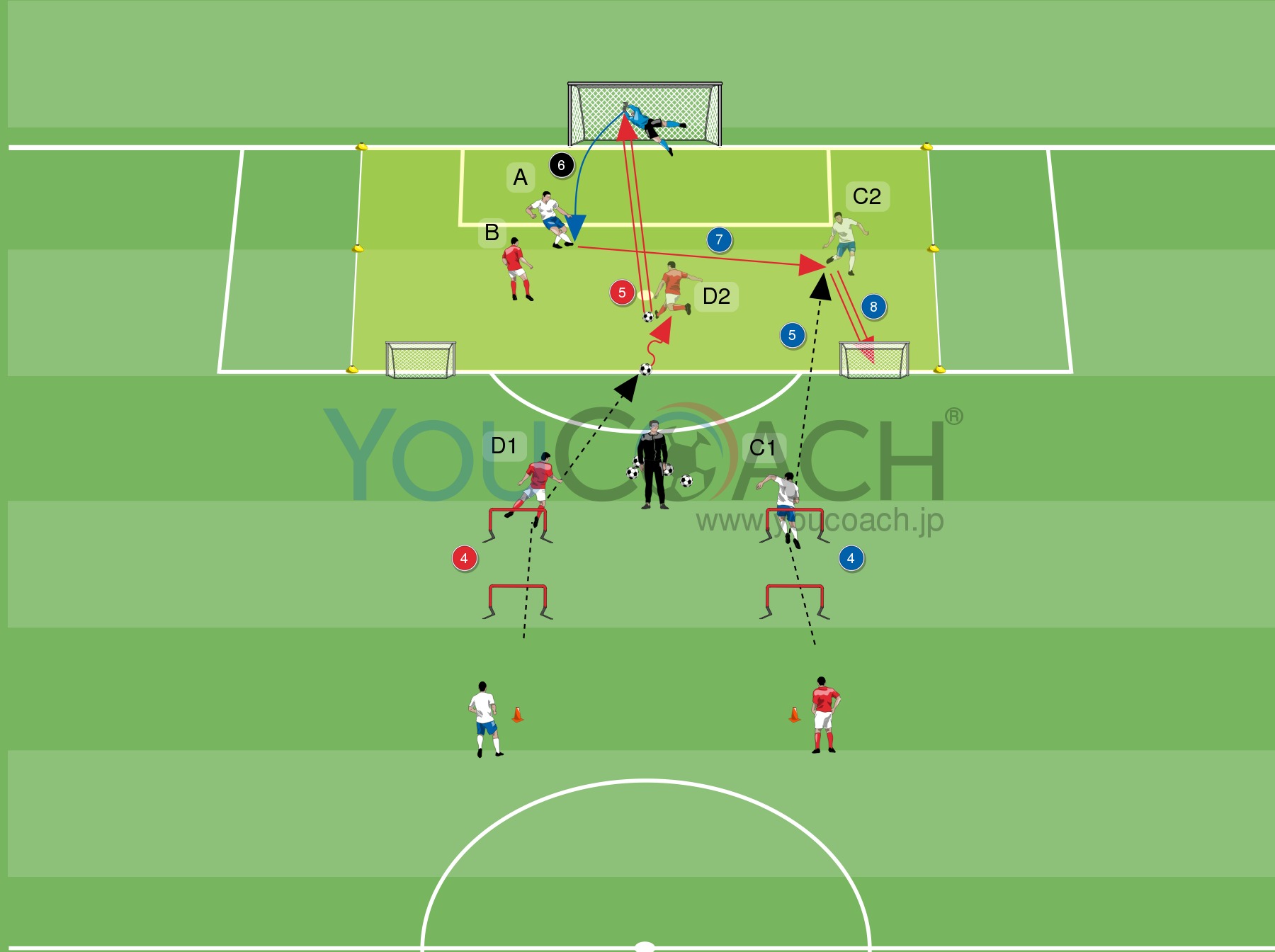

ゴールから40m離れた地点にハードルを2~3m間隔で2個置いたコースを計2列作ります。スタート地点にはコーンを1個ずつ置いて2チームに分けてプレーヤーを3名ずつスタンバイ。ペナルティエリアライン上の左右にミニゴールを配置し、横25mの長さ、縦はゴールラインからペナルティエリアラインの長さで図のような緑のゾーンを作ります。ゴールに近い方のハードル2個の間にボールを数球準備してコーチはここからボール配給役。

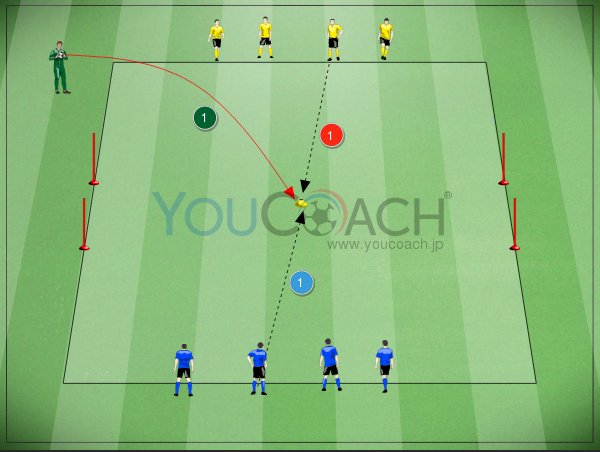

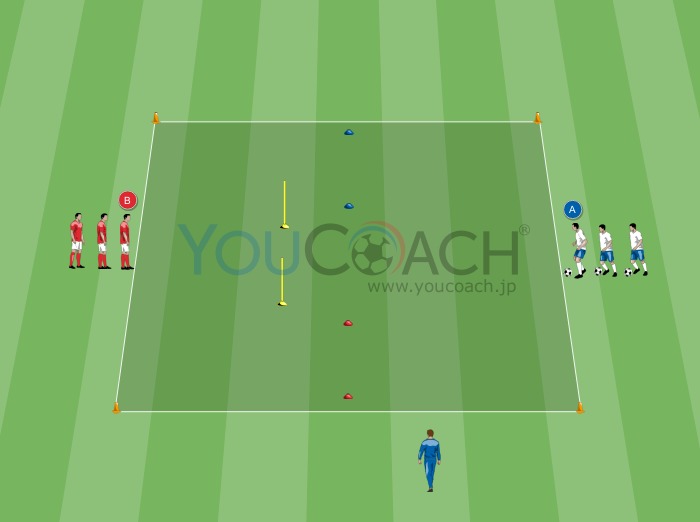

コーチの合図で両列からプレーヤー1名ずつスタートし、ハードルへ向かいます。

ハードルの通過方法は飛び越えるか、下をくぐり抜けるかのどちらかです。これはコーチが合図を出します。

- もしコーチが両腕を上げたら、それはハードルを飛び越える合図。

- もしコーチが両腕を下げたら、それはハードルをくぐり抜ける合図。

ハードルのポイントを通過したら、今度はペナルティエリアライン上に置かれたボールに対してダッシュ。先にボールを取れたプレーヤーはオフェンス、後から来たプレーヤーはディフェンスとなります。オフェンスはボールを取ったらフィニッシュを狙います。

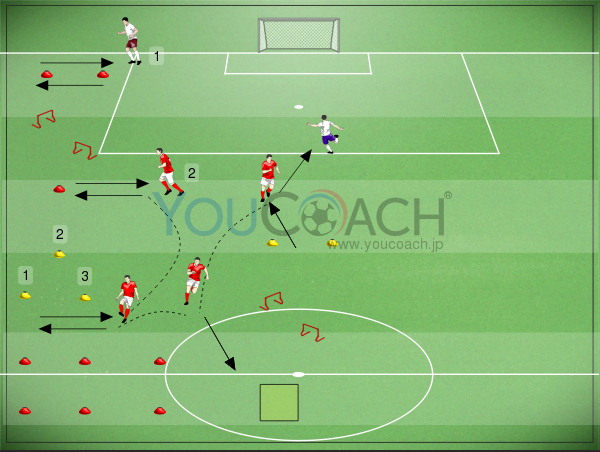

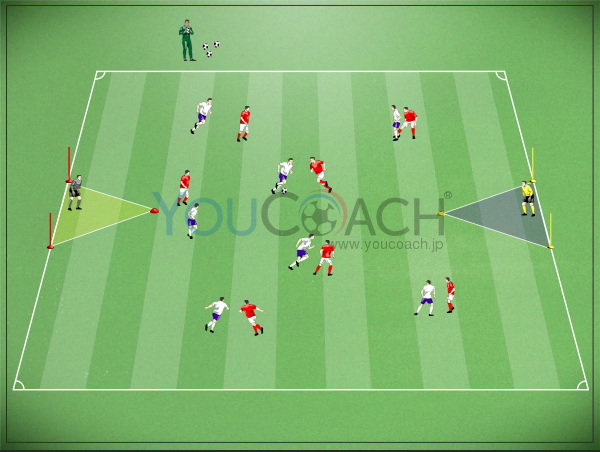

もしGKがセービングした場合、ディフェンスとGKが仲間となり、2対1の状況に変わります。攻撃方向はミニゴール2ヶ所のうちどちらか1つ。ボールが外に出るかゴール(大ゴールかミニゴール)が決まるまでプレーは継続します。プレーを終えたら、コーチはペナルティエリアライン上にボールを1つ置き、次のペアの勝負の準備。2組目も同じくハードルを通過後、緑ゾーンに残った味方と共に2対2開始。

最終組も同内容でハードルを通過後、ボールを取ってゾーンに残った味方と共に3対3開始。

1連のプレーを終えたら、チーム同士で場所をローテーション(1→2→3→1…)

例

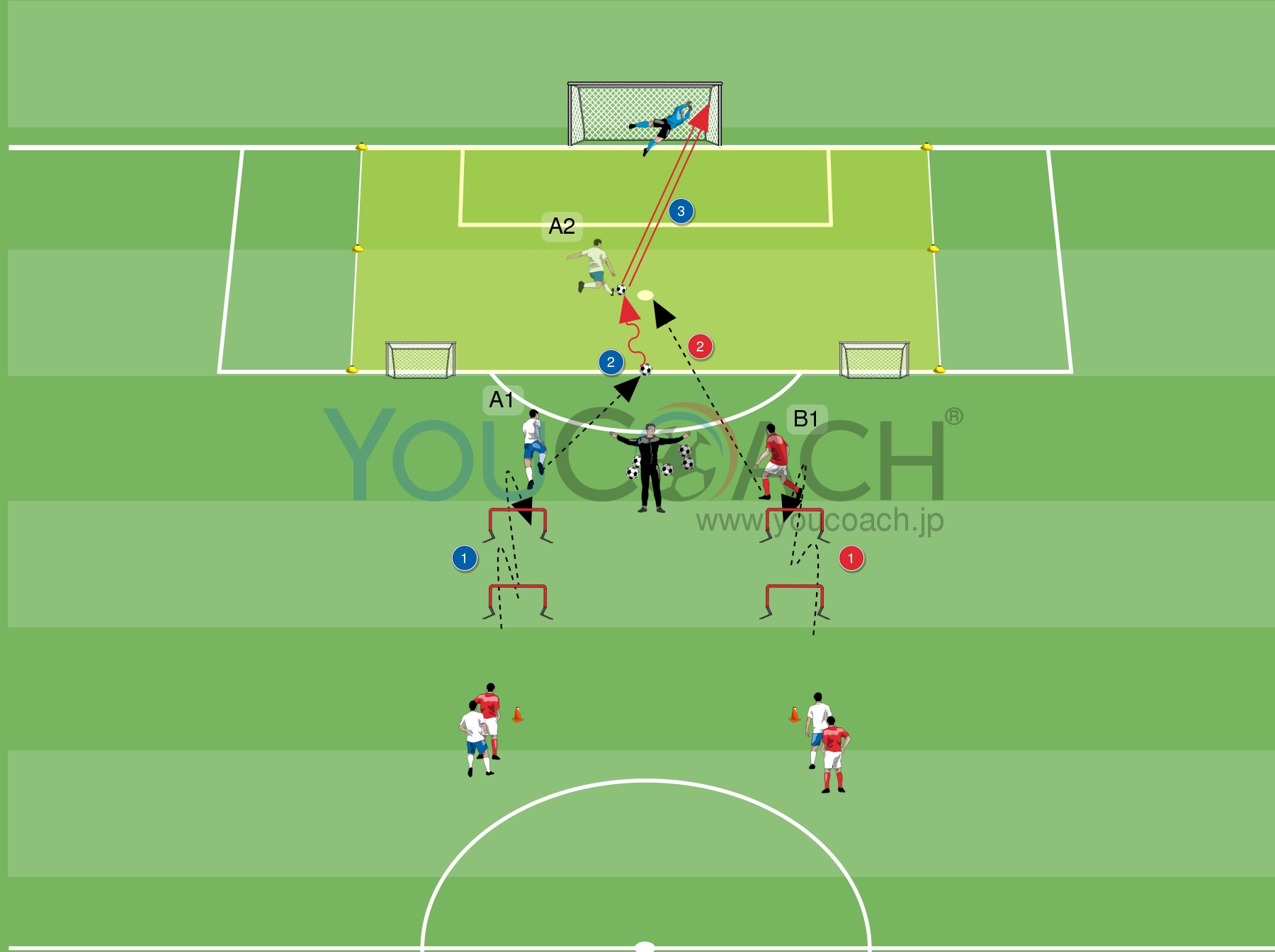

- プレーヤーAとBはコーチが両腕を上げているのを確認し、ハードルを飛び越えA1とB1のポジションに向かいます。

- ボールを取れたAはオフェンス、後から遅れて来たBはディフェンスとなります。

- Aがシュートしてゴールを決めました。

- プレーヤーCとDはコーチが両腕を下げているのを確認し、ハードルの下をくぐり抜けてC1とD1のポジションに向かいます。

- D2の状況ではボールを取れたDはオフェンス(Bと協力)となりシュートを打ちます。C2の状況では遅れてきたCはディフェンス(Aと協力)となります。

- GKがシュートをはじいて、ボールをAに渡ります。

- Aは味方のCにパス。

- 最後はCがミニゴールにシュートを決めます。

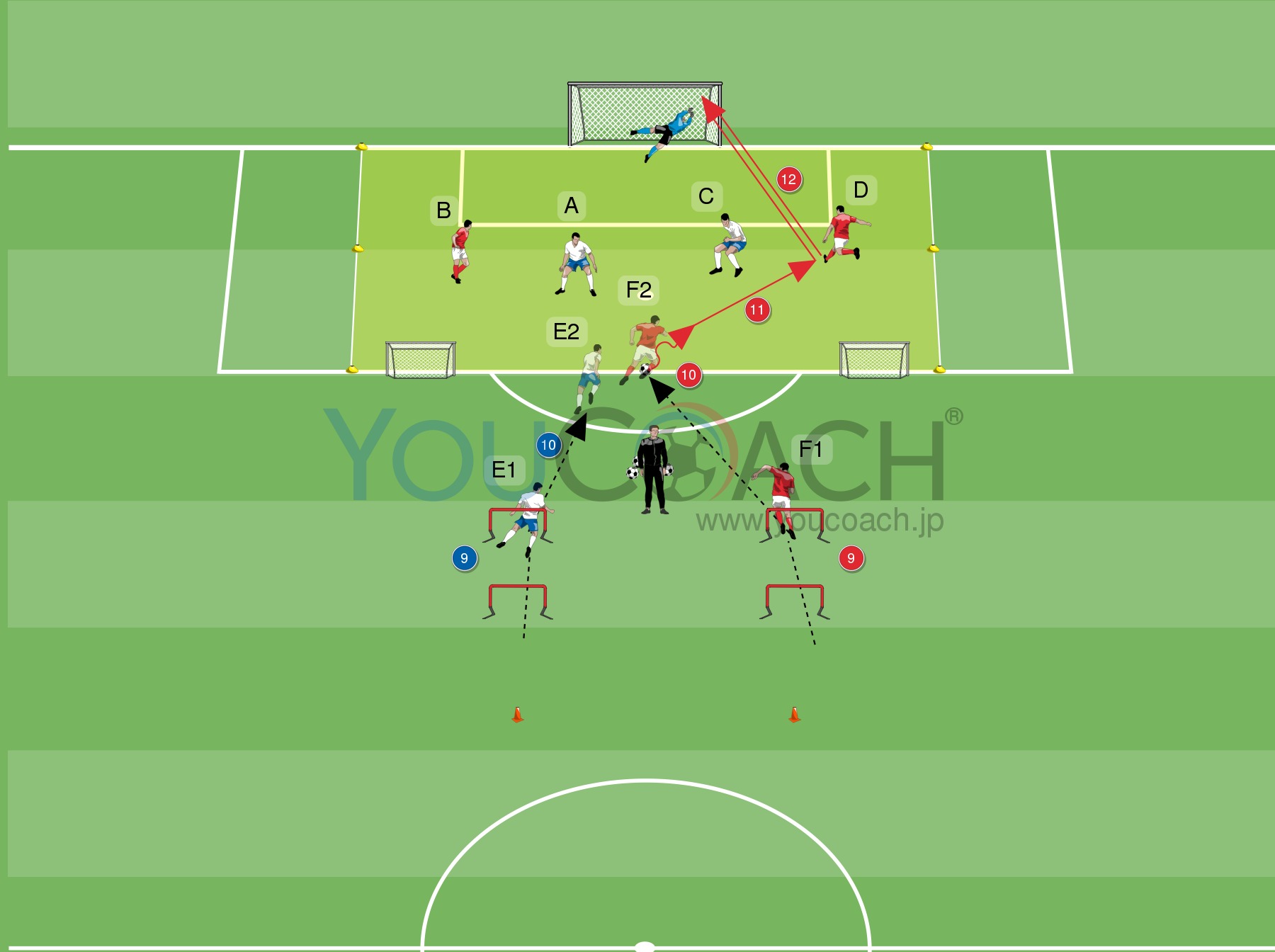

- プレーヤーEとFはコーチが両腕を下げているのを確認し、ハードルの下をくぐり抜けてE1とF1のポジションに向かいます。

- F2の状況では、ボールを取れたFはオフェンス(BとDと協力)となります。E2の状況では、遅れてきたEはディフェンス(AとCと協力)となります。

- Fは味方のDにパス。

- 最後はDがゴールにシュートを決めます。

- オフェンスがゴールを決めたら1点。

- ディフェンスがミニゴールにゴールを決めたら1点。

- ミニゴールへの攻撃はディフェンスのみ有効。

- 全セット終了後に得点集計をして勝敗決定。

- GKのリスタート時は足でパスしても良い。

- オフサイドを適用。

- コーチが右腕と左腕で上下両方の合図を出した場合、プレーヤーはハードルを飛び越えて、下をくぐり抜ける(逆でも可)。

- タッチ数を制限。

- フィニッシュまでの制限時間を設ける。

- ライフキネティックは試合中に目まぐるしく変わる状況の中で、プレーヤー自身が最善且つ、素早い判断する能力を養うために非常に有益です。

- 状況を観察し、より複雑なプレーを要求できるのであれば、トレーニング内容をより活性化できるよう次の難易度にステップアップすること。

- カテゴリーに応じたサイズのゴールを使用すること。

- ネガティブ・トランジションへの素早い対応を。特に奪われた瞬間ボールに一番近いプレーヤーがプレッシャーをかけることを忘れずに。

- オフェンス側で気を付けるポイント:

- 1vs1開始時点で有利な状況に立つためのベストなトラップ(ゴール方向へのトラップ)を。

- パスやシュートがいつ出てくるか的を絞らせないスピードに乗ったドリブル。

- 常にボールは膝下付近でキープ。

- DFに隙を見せないよう、フェイントを入れながらプレースピードは速く。

- ディフェンス側で気を付けるポイント:

- ボールが出てきた瞬間にリスク回避でボールとゴールの間にポジション取り。そして相手との間合いを詰める。

- OFをピッチサイドに誘導する。

- 相手のプレー、利き足を見ながら相手の苦手なサイドへ誘導する。

- ディレイとボール奪取のタイミングの見極め。